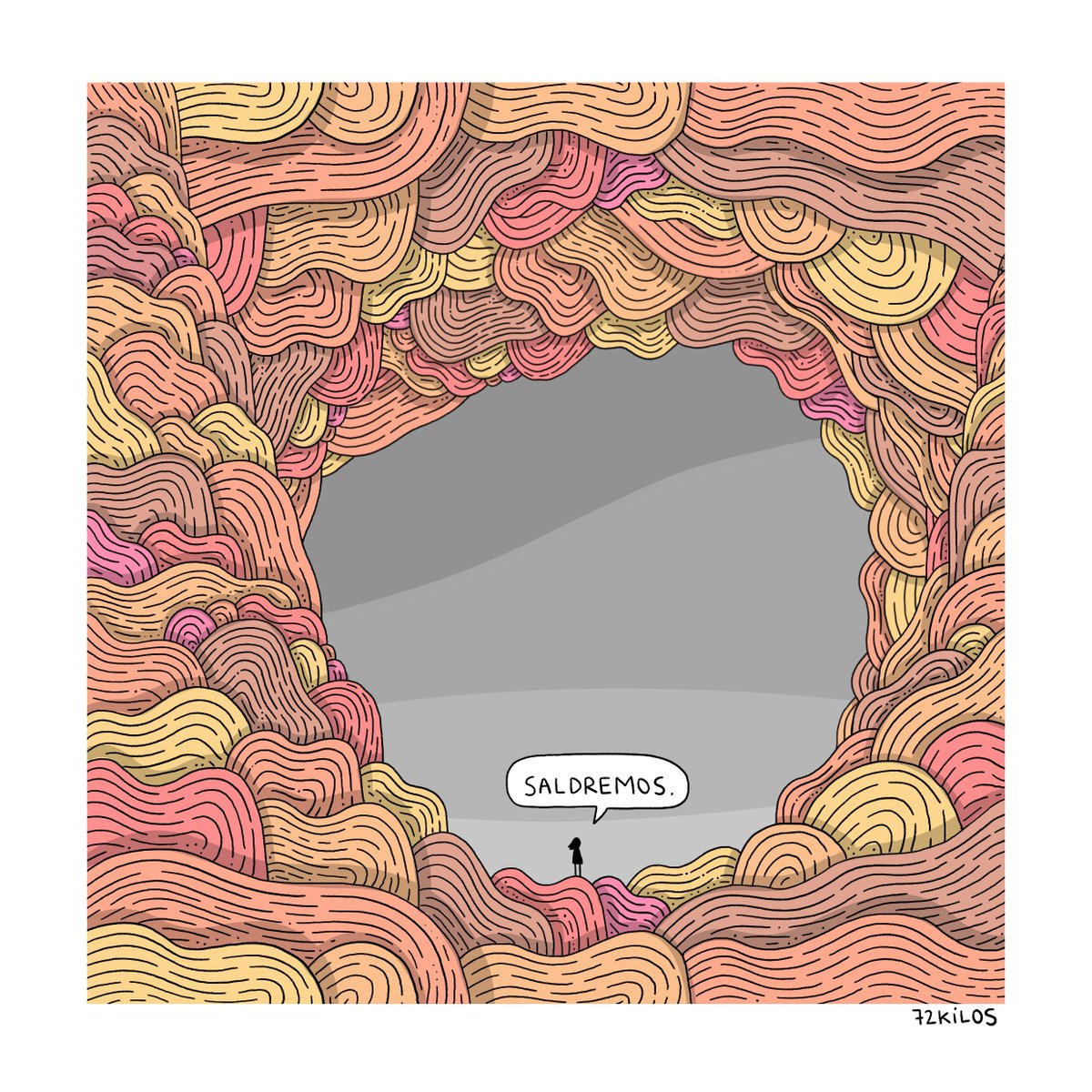

Y así estamos todos. Viviendo un tiempo extraño, de detención, de incertidumbre, en el que nadie sabe lo que va a pasar en realidad pero lo tememos o sospechamos. Tiempos de ansiedad y miedo, en los que somos conscientes de que debemos continuar hacia adelante, pero en los que no sabemos cómo, y en muchos caso, ni para qué.

Pero el barbecho en los campos es necesario; supone dejar a la tierra descansar, recuperarse, llenarse de nutrientes para poder ofrecer nuevas y fructíferas cosechas. En realidad, y si sabemos utilizarlo con sabiduría, el tiempo de barbecho no es estático, sino dinámico. Un tiempo de regeneración interna basado en la fe de que, con el tiempo, todo volverá a dar su fruto.

Mis circunstancias personales hacen que este barbecho común sea aún más intenso; más que barbecho, me ha llegado un invierno inesperado, silente y triste. Pero no queda otra a veces que asumir lo que nos cae encima, sobre todo cuando en realidad no depende de nosotros; porque darse de cabezazos contra un muro al final no es un ejercicio de bondad, sino de sadomasoquismo. Porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Sea, pues. Respeto. Ajeno, pero también propio.

Este barbecho mío está siendo silencioso y reflexivo. He encontrado refugio (y muchas veces consuelo) en la literatura. En los libros he apoyado mi dolorida cabeza para descansar. Y me parece maravilloso que en tiempos de zozobra, de duda e incluso de miedo, parece que todo lo que leo habla de mí y de mi vida. Es algo mágico, de veras; le hace a una creer en una cierta idea de destino; o quizás solo sea casualidad. A saber.

En los últimos días he acabado una novela, comenzado otra y he hecho un pausa para caer en una lectura inesperada. Un barbecho intelectualmente activo el mío, y gracias a Dios.

«La vida es una novela que ya sabemos cómo termina: al final el protagonista muere. Así que lo más importante no es cómo acaba nuestra historia, sino cómo vamos a llenar las página. Pues la vida, al igual que una novela, tiene que ser una aventura. Y las aventuras son las vacaciones de la vida»

Mantengo una relación amor-odio con Jöel Dickers; sus dos primeras novelas me fascinaron por su perfecto equilibrio entre novela negra y pensamiento filosófico, que le hacían brillar en un género muchas veces desprestigiado. Sin embargo, las que le siguieron eran novelas negras sin más; excelentes, sí, pero desprovistas de ese halo existencialista que tanto había admirado. Su último libro, El enigma de la habitación 622, cuyo último párrafo reproduzco, resulta original en su estructura: es una suerte de meta-novela en la que el protagonista es el propio autor, que comparte con nosotros su proceso de construcción literaria y sus recuerdos sobre su editor y amigo recientemente fallecido. Una trama bien construida, rodeada de subtramas muy interesantes. Recomendable para el verano, sin duda.

Este fragmento me hizo pensar en la dificultad de vivir aventuras en estos tiempos de encierro, ya sea físico o psicológico. ¿Cómo vivir «aventuras» cuando todos los días son clones de los anteriores? ¿Qué hacer cuando incluso lo disfrutable de la vida te vuelve gris y apática? El barbecho; solo nos queda tener fe en el barbecho y en su tiempo. Y desgraciadamente eso resulta desesperante, al menos para mí.

«Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

un tiempo para nacer, y un tiempo para morir;

un tiempo para plantar , y un tiempo para cosechar;

un tiempo para matar, y un tiempo para sanar;

un tiempo para destruir, y un tiempo para construir;

un tiempo para llorar, y un tiempo para reír;

un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto;

un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas;

un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse;

un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir;

un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar;

un tiempo para rasgar, y un tiempo para remendar;

un tiempo para callar, y un tiempo para hablar;

un tiempo para amar, y un tiempo para odiar;

un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz.

Sorpresa, sorpresa: sé que es una cita larga, pero escuchar este capítulo 3 del Libro del Eclesiastés de la boca del querido Sergio Sánchez el pasado jueves en un funeral en Tafira Alta me sacudió intensamente. Más barbecho; barbecho por todos lados.

El realidad la sacudida fue tal que leí el libro completo esa misma noche. La Biblia ha sido capitalizada por el catolicismo, pero en realidad es una fascinante obra literaria, una epopeya a la altura de El señor de los anillos. Particularmente los llamados «Libros Espirituales» resultan sorprendentes porque van un tanto contra la naturaleza impuesta de esta religión, que, nos guste o no, educativamente es la nuestra. Tenemos el Cantar de los cantares, que es puro hedonismo erótico; el Libro de los Proverbios es un compendio moral que a ratos, por disparatado, es divertidísimo; y este Eclesiastés que menciono hoy es una especie de carpe diem que nos invita a disfrutar de lo bueno de la vida, porque ello agrada a Dios. Analiza también nuestras motivaciones reales a la hora de emprender unas u otras acciones, resumiéndolo todo en una frase que es una suerte de mantra a lo largo del libro y que me parece simplemente maravillosa: «todo es vanidad, y correr tras el viento».

Esa capitalización católica de la Biblia es la que hace que haya pasado los últimos años maldiciendo la educación judeo-cristiana que recibí; una educación que nos inculca la hiperresponsabilidad y el sentimiento de culpa perpetuo como modo de vida; una educación que nos mantiene en un conflicto permanente con nuestra propia naturaleza, y con la otra mejilla magullada de tanta bofetada. Pero mira, al final todo se trata de los ojos con los que mires las cosas; nuestra propia tradición nos hace regalos como esta maravillosa cita. Que parece que toda la filosofía oriental tiene más prestigio que la nuestra (mientras escribo estas líneas, caigo en la cuenta de que mi Whatsapp tiene en su portada una frase de Lao Tsé). En eso pensaba, intensamente, mientras conducía de regreso a casa.

«Si Eva hubiese contado con una pala en el Paraíso y hubiera sabido qué hacer con ella, nunca habríamos tenido que pasar por ese triste asunto de la manzana»

Anoche leí esto y me tuve que reír; y es que Elizabeth von Armin, en su deliciosa novelita Elizabeth y su jardín alemán tiene más razón que una santa. Apenas he leído las primeras páginas y entiendo a la perfección el revuelo que se armó tras su publicación a finales del S.XIX. ¡Cuánto empoderamiento! ¡Cuánta libertad a la hora de hablar de un esposo que no la comprende y la margina, y en el reconocimiento de que su felicidad individual, representada simbólicamente por el jardín, está por encima de todas las cosas! Y aquí cierro mi círculo maléfico sobre la educación judeocristiana: las mujeres somos las grandes damnificadas de toda esta cuestión. Y es que justo lo hablábamos mis amigas de la infancia y yo cenando la semana pasada: hemos sido educadas para cuidar, para olvidarnos de nuestro amor propio en aras de la familia, el compañero o el hogar, en el sacrificio a través de una bondad sumamente mal entendida. Creo que las mujeres somos conscientes de ello… ¡pero qué difícil resulta sustraerse en nuestras acciones cotidianas a esa comedura de tarro perpetua con la que hemos tenido que crecer y vivir!

Releo lo escrito y la verdad es que me asombro de las mágicas confluencias literarias que se han dado en los últimos días. O quizás no es cuestión de magia, sino de una percepción agudizada por el hecho de tenerlo todo a flor de pie en este nuevo agosto que estrenamos que para mí se augura como el más frío de los eneros. En cualquier caso, sonrío.

Que este barbecho les sea provechoso, amigos mío. Que les alimente el alma y les dé fuerzas para lo que esté por llegar.